Oleh Nur Adilla

Kantung mesej telefon berdenting-denting. Tubuh kapal terbang bergempa halus tanda bersedia untuk bergerak. Saya memastikan anak-anak kapal tiada dalam radius berdekatan sebelum membuka telefon. Sahabat saya, Nana, menghantar petikan tulisan John Berger dalam The Art of Seeing tentang ‘vanity’. Kemudian dia menghantar pula lukisan The Birth of Venus oleh Sandro Botticelli.

‘Sejak kita kecil, kita adalah anak perempuan.’

‘Bila sudah datang bulan, kita menjadi wanita.’

‘Bilakah kita cuma seorang kanak-kanak?’

‘Atau, kita cuma seorang manusia?’

‘Kenapa kau tidak balas? Aku nampak kau online?’

‘Korea,’ saya cekatan menaip. Dia tentu lupa.

‘Ah, ya, hari ini kau akan ke Korea!’

Aduh, Nana menghantar mesej ini lagi. Hampir setiap hari sejak saya memberitahunya bahawa saya akan ke Seoul, dia tak putus mengingatkan saya (i) untuk ke kedai-kedai alatan lukisan di Seoul dan (ii) lukisan dengan tajuk yang sama dengan namanya.

‘Jangan lupa ini!’ mesej itu diiringi lukisan Nana (1877) oleh pelukis Perancis, Édouard Manet. ‘Dan, ini. Selesaikan di hari pertama kau di Seoul nanti’, Dia mengirimi lagi senarai kedai-kedai alatan lukisan yang dia mahu saya lawati.

Kata Nana, seorang perempuan moden dan metropolitan seperti saya harus pandai melukis. ‘Setelah tahu menulis puisi dan cerpen, kau kena tahu melukis!’ Lukisan bukan lagi aktiviti masa lapang yang cuma aksesibel untuk para wanita bourgeois bersuami hartawan pemilik estet ribuan ekar. Atau lelaki.

‘Lukisan itu satu terapi. Terapi itu pula tanda kita menyayangi diri sendiri, self-care.’

‘Untuk siapakah kita melukis? Untuk majalah seni? Untuk sebuah galeri?’ saya bertanya.

‘Lukislah untuk diri sendiri.’

Menurut Nana, pertama-tamanya saya perlu ke kedai bingkai. ‘Setiap kanvas berbeza jenis dan tekstur. Sebelum melukis, kau perlu memilih bingkai-bingkainya dahulu.’ Sejurus sahaja tiba di Gimpo, saya menggeledah aplikasi Naver untuk mencari jalan ke Bangunan Manhattan di Yeouido. Di sana, saya ke kedai bingkai bernama ‘Ocollor’.

Di Ocollor, saya disuruh menunggu di sebuah kerusi kulit yang empuk. Tentu ini kerusi yang sesuai untuk para pelukis duduk berjam-jam lamanya. Saya teringkatkan kerusi atas lantai di rumah yang penyek dan lembik. Saya tidak boleh melukis dengan selesa di atas kerusi itu.

Seorang staf menyuruh saya melipat tudung supaya rapat ke dahi. Tanpa izin, dia menanggalkan kaca mata saya. ‘Sekarang lihat’, katanya dalam bahasa Inggeris ber-L peka. ‘Sebelum melukis, pandangan mata kena lapang, tidak terhalang apa-apa. Kaca mata ini menerhadkan sudut pandang pelukis pada kanvas. Faham?’

Dia mencapai bingkai pelbagai warna dan menganalisis setiap satu di sisi kanvas saya. ‘Bukan. Ini terlalu gelap. Ini pun bukan, nanti lukisan kamu di atas kanvas akan tenggelam. Ah, warna ini. Dan warna ini terbaik. Ini juga,’ dia ceria.

Saya terpinga-pinga. Saya tidak pernah melukis selain karikatur lidi dan gambar pemandangan dengan garisan lengkung menjadi bukit dan sungai 2Dimensi. Ini terasa terlalu profesional untuk seorang pelukis pemula ‘Jadi, kalau saya membeli alatan lukisan, apakah pelet warna yang terbaik? Apakah yang patut saya lukis sebenarnya?’ Dia menaip-naip di muka telefonnya, ‘Soft Autumn. Kau paling sesuai dengan lukisan syahdu musim luruh.’

Saya terus mengambil bas menuju ke Hongik. Di sana, teman saya, Ida, anak Pulau yang sudah bertahun-tahun menetap di Seoul, telah menunggu untuk membawa saya ke kedai lukisan yang disenaraikan Nana. Kebetulan, hotel saya juga di daerah yang sama. Saya mahu menyimpan beg, berwuduk & solat dahulu di kamar sebelum keluar semula. ‘Kanvasmu sengaja dipoloskan?’ tanya Ida sambil kami menunggu tren. Dia menghakimi kanvas saya. ‘Tompok-tompok merah ini tentu dari udara kapal terbang yang tidak bersih.’

‘Tapi, tadi aku sudah letakkan selapis primer.’

‘Tapi, masih terlalu kosong. Nanti orang kedai akan kata kau naif dan tidak serius untuk membeli alatan-alatan lukisan. Dia mungkin tak mahu layan.’

‘Tapi, aku memang naif.’

Dia mengeluh dan memberitahu bahawa kami akan ke Myeongdong sahaja, pusat tumpuan pelancong luar berdekatan Pasar Namdaemun yang saya mahu ziarahi esok. ‘Kau pelik. Jauh-jauh ke Korea, mahu menjejak pasar-pasarnya saja.’

‘Menjejak kedai lukisan tidak pelik pula?’

‘Seoul hub lukisan dunia abad ke-21. Perancis sudah lama tertinggal!’

Kami memasuki gedung agam tiga tingkat itu. Kompleks kedai lukisan ini luar biasa megah dan meriah. Setiap alatan lukisan, segenap jenis warna, segala skala kelikatan, seribu jenis bentuk dipaketkan dan disusun dengan kemas. Ida menggamit staf kedai lukisan itu dan bercakap dalam bahasa Korea yang fasih. Dua pasang mata mereka menyeluruhi kanvas saya. Mulut Ida muncung. Wajah staf kedai serius. Mereka sedang berbincang-bincang tentang produk lukisan yang khusus untuk kanvas saya ini.

Staf itu membawa kami mengitari satu per satu rak. Kami menyeluruhi tingkat satu, mencapai beberapa alatan khusus --- berus pelbagai saiz, pengarca, dan kain kasa. Di tingkat dua & tiga, kanvas saya dioles warna berjenis minyak, cecair, mineral atau jernih yang dipicit keluar daripada botol & tiub pewarna pelbagai jenama. Diwarna bahagian atas kanvas. Dipadam. Diwarnakan pula bahagian kiri & kanan kanvas. Dipadam. Teringatkan nasihat orang kedai bingkai tadi, saya meminta warna merah atau perang yang sesuai untuk merakam tanah kanvas. Staf tersebut mencapai palet yang terisi lebih 30 jenis merah dan perang & mencubanya satu persatu di atas kanvas saya – merah bawang, merah bata, mawar, merah anggur, perang tanah, merah kesumba, merah manggis, kembali ke perang tua, bertukar ungu wain, sedelinggam, skarlet & magenta. Dia memasukkan beberapa botol warna yang dipersetujui Ida ke dalam bakul beli-belah saya.

Malam itu, Ida ajak saya keluar dengan teman lelakinya melihat matahari terbenam di Pulau Nodeul. Saya menolak dengan alasan penat. Padahal saya tidak mahu kacau daun. Sambil membantu saya di kedai lukisan tadi, Ida cekatan ambil peluang menyiapkan lukisan di atas kanvasnya sendiri. ‘Cantik sekali lukisanmu, Ida!’ Saya memujinya. Ida tersipu-sipu. ‘Lukisan hari ini begitu menjadi. Mungkin sebab ia untuk teman lelakiku.’

Saya pulang. Saya mandi. Saya berdiri di hadapan cermin.

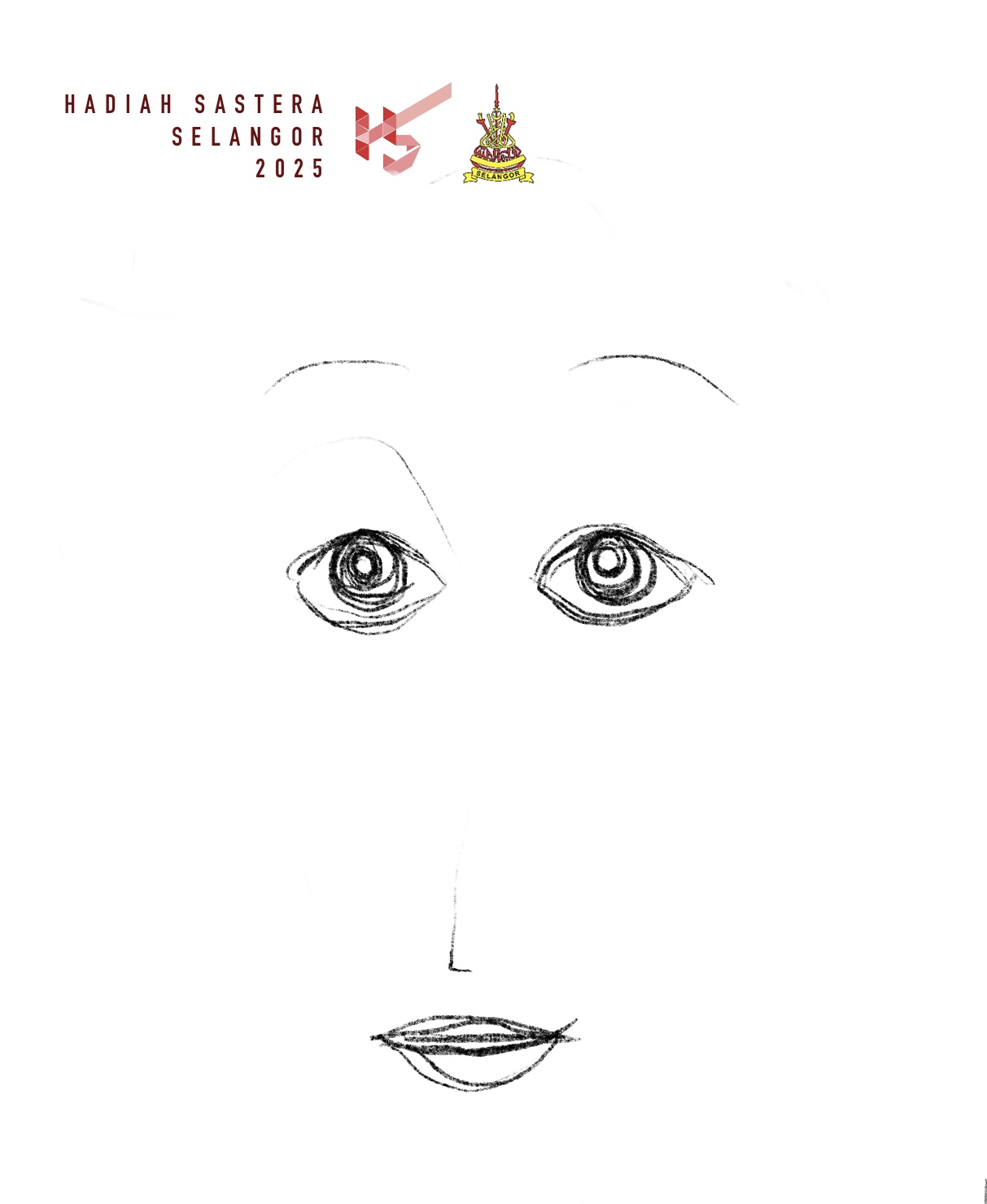

Kanvas saya kosong. Kanvas saya polos. Saya mencapai berus. Saya membuka bungkusan alatan-alatan lukisan tadi. Saya membasahkan kanvas dengan beberapa lapis cecair pelembap dan primer. Saya menabur serbuk talkum yang halus dengan span busa lembut ke seluruh kanvas. Saya membiarkan kanvas kering sebelum mengoles jingga di puncak sisi kanan dan kiri dengan tarian berus yang gebu. Saya mencicah perang manggis dipelupuk sebelum melarik berus halus hitam di sudut bersegi tengah kanvas. Tadi, tompok-tompok merah dikatup dengan perang kulit telur. Selorek kelabu bawah mata dan enam titik-titik hitam disembunyikan di belakang sahap noda yang dilarik pengarca. Berus silinder menarik alis ke atas.

Saya mencapai gincu merah serah menjadi bidai baldu di tingkap bibir.

‘Lukislah untuk diri sendiri.’

Saya melihat cermin. Ah, wajah saya kanvas yang indah.

Saya tidur malam itu sebagai perempuan musim luruh nan syahdu.