在八打灵再也的摩天大楼与车流之间,竟有一隅保留乡土记忆的新村——双溪威新村。毗邻繁忙的联邦大道,它既承载着城市化进程的变迁,也延续着质朴的人情味与历史痕迹。

本期《新村志》带你走进双溪威新村,通过村委会与村民的真情讲述,探索这片土地的往昔与当下,感受新村独有的温度。

历史、文化与美味故事

双溪威新村成立于1949年,是雪兰莪州最早的新村之一。早期村民以采矿和割胶为生,1970年设立自由贸易工业区后,工厂林立,带动新村快速城市化,并吸引大批外来劳工。

因工业兴盛,这里一度被称为“外劳村”。然而随着岁月流逝,昔日喧嚣渐渐褪去,如今只剩年迈村民坚守老屋,静静见证社区的变迁。

“双溪威”(Sungai Way)之名源自马来文 Sungai 与英文 Way,寓意“河的道路”。虽然如今已改名为 Kg Baru Seri Setia,但无论是村民还是熟悉这里的人,仍习惯称之为“双溪威”。

新村也展现了多元文化的交织:村里有三间神庙、一座兴都庙、一座回教堂和一座教堂,以及一所创办于1938年的华小。双溪威华小由旧巴生路的两所学校合并而成,承载了先贤的教育心愿,至今培养无数英才。

谈到美食,鼎丰家乡菜饭店的“拖地叉烧”最负盛名。关于名字的由来,村民流传着两种说法:其一,叉烧成串一串一甩,柔软如拖把;其二,猪只体态肥硕,走动时肚腩仿佛拖地,因此得名。

新村的小贩多由本地人经营,不少更已传承至第二代,继续守护那份浓厚的人情味。

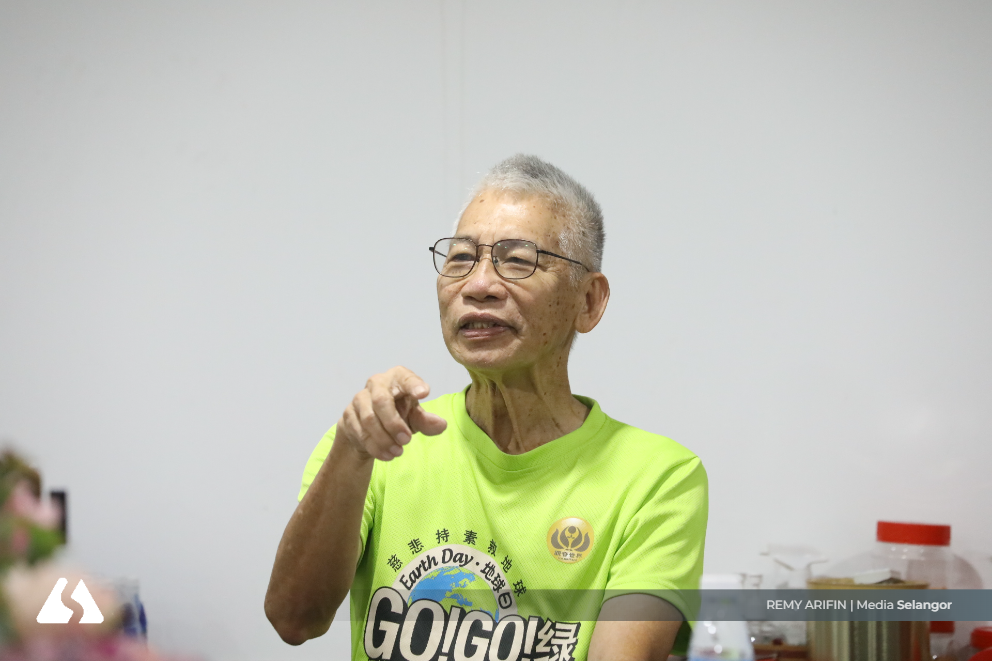

村长陈有才:守护文化的力量

村长陈有才是深受村民敬重的人物。他不仅是新村的带头人,更是推动双溪威历史文物馆建设的重要推手。

陈有才在接受《雪兰莪媒体》专访时叙述,新村现有约660户居民,其中以华裔为主,也有数十户巫裔与少数印裔。

“早期的双溪威新村以锡矿和橡胶为经济命脉,如今则转向商业和小生意,尤其周末,村里依然热闹非凡。”

虽然官方名称已改为“斯里斯迪亚新村”,但陈有才坦言,大家还是习惯叫“双溪威”,因为一说这个名字,立刻就能联想到这里。

从荒地到记忆宝库:新村文物馆

若想真正感受双溪威新村的独特魅力,不妨走进双溪威历史文物馆。这里像一条时光隧道,承载着村民的共同记忆。

这座文物馆建于新冠疫情期间,村委会把原本半荒废的地底停车场改造为展览馆,并于2021年12月12日正式开幕。如今,它已成为新村文化传承的重要据点。

虽然规模不大,但馆内收藏多达700件旧物,全部由村民无私捐赠。裁缝机、煤油灯、留声机、烫斗、碗碟、相机、护照、配给卡等,每一件展品都饱含人情味。对年轻人而言,这些或许是陌生的“古董”,但在老一辈心中,它们是日常生活的一部分。

文物馆开放时间为每逢周六、日上午9时至下午1时,平日则需预约参观。

作为雪州首个新村文物馆,它不仅是记忆的宝库,更承载着未来的传承使命。

岁月如歌:老戏院的回忆

对许多老村民而言,双溪威的戏院是难以磨灭的共同记忆。它曾是村里的地标,也是大家的聚集地。

“成人买票后,小孩常常跟在后面偷偷溜进去看电影。”村民们笑着回忆。

遗憾的是,这座戏院先后经历两次火灾,如今已荒废,只剩斑驳的外墙还在诉说往日的辉煌。对老一辈来说,戏院不仅是一栋建筑,更是青春与社区情感的寄托。

童年的双溪威,心中的家乡

🗣️外迁村民林秉銶

由于紧急法令,我随父母从旧巴生路迁入双溪威新村,从此在这里落地生根。

我在巴刹前的木板店屋里长大,那些老屋早已拆除重建,面貌全非,但我依然清晰记得当年的点点滴滴。

早期的生活并不容易,父亲清晨割胶、下午经营杂货,祖父是中医师,而我放学后也常帮忙看店。

如今举家搬迁至莎阿南,兄弟姐妹各自成家,但我仍常回新村巴刹找老朋友喝茶,双溪威始终是我心中的家。

从割胶童年到乡村情怀

🗣️外迁村民拿督李德木

童年生活虽艰辛,却充满回忆。

我13岁随家人从吉隆坡旧巴生路迁至双溪威新村,父母靠割胶种菜为生。巴刹前的糕点那时只需几毛钱,我也曾骑脚车在戏院旁卖冰水、卖水果贴补家用。

在四、五十年代,新村当时约660多户,村民拥车不到十辆。我们家后来也拥有一辆Morris Marina,可说是很“威水”,让我至今难忘!

由于家庭成员众多,我已搬离了新村的祖屋,弟弟依然留在这里生活。但我始终念旧,每逢节庆都会回到双溪威,与村民同庆。

技术梦与家族根脉的交织

🗣️74岁的村民麦安年

我在双溪威新村土生土长,父亲是个有眼光的商人,还曾买下英国奥斯汀轿车。

虽然我没继承家业,选择追随自己的技术梦想,但家族的印记一直留在心中。

祖屋在80年代被大火烧毁,后来才重建。如今新村周围已被高楼与工厂包围,但这里的人情味与自豪感,始终未曾改变。